关注微信

关注微博

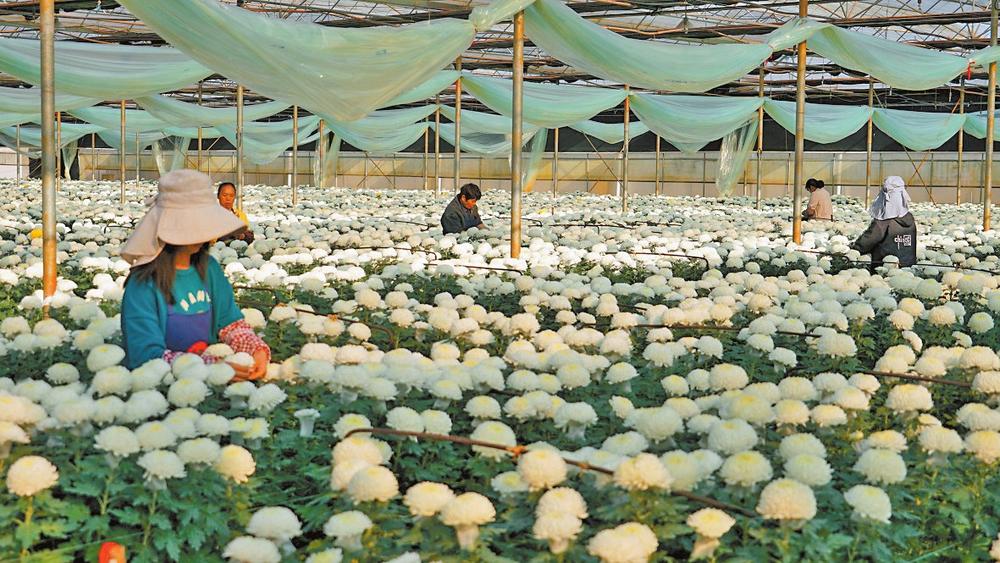

日前,为了加大食品安全科普力度,引导广大学生养成健康饮食习惯,构筑校园食品安全强大防线,由云南省教育厅特别打造的《好奇实验室》科普短视频第二季推出,本次视频内容主要围绕“远离五毛食品”“腐败变质食品甄别”“预防野生菌中毒”“食品四认”“安全食用凉拌菜”5个主题进行科普,主要采用演播室专家讲解和动画故事的方式,生动、有趣地向广大师生传递食品安全知识。视频一经推出,便受到了广泛关注。

谭雅萌 摄

食品安全问题关系到每个孩子的身体健康,也牵系着每个家长的心。近年来,多部门联合加强整治,出台多项制度和举措,校园食品安全情况整体向好。但不容忽视的是,食品安全的难点、痛点问题依然时有曝出,各项监管举措仍需进一步落地落实。

随着经济的迅速发展,人们的生活水平提高,食物种类也变得越来越丰富,随之而来的食品安全问题频发,影响着人们的身体健康。联合国粮农组织和世界卫生组织曾指出,全球每年约有6亿人因食用受到细菌、病毒、寄生虫和化学物质污染的食物而患病,占到世界人口总数的近十分之一,其中有42万人因此死亡。但是由于食品安全问题涉及面广、环节多、销售和消费链条长,且儿童青少年群体对食品安全问题的意识不强,因此除了在食品安全监督上需要面面俱到外,家庭学校也应该加大对孩子的食品安全意识教育,培养其风险意识。

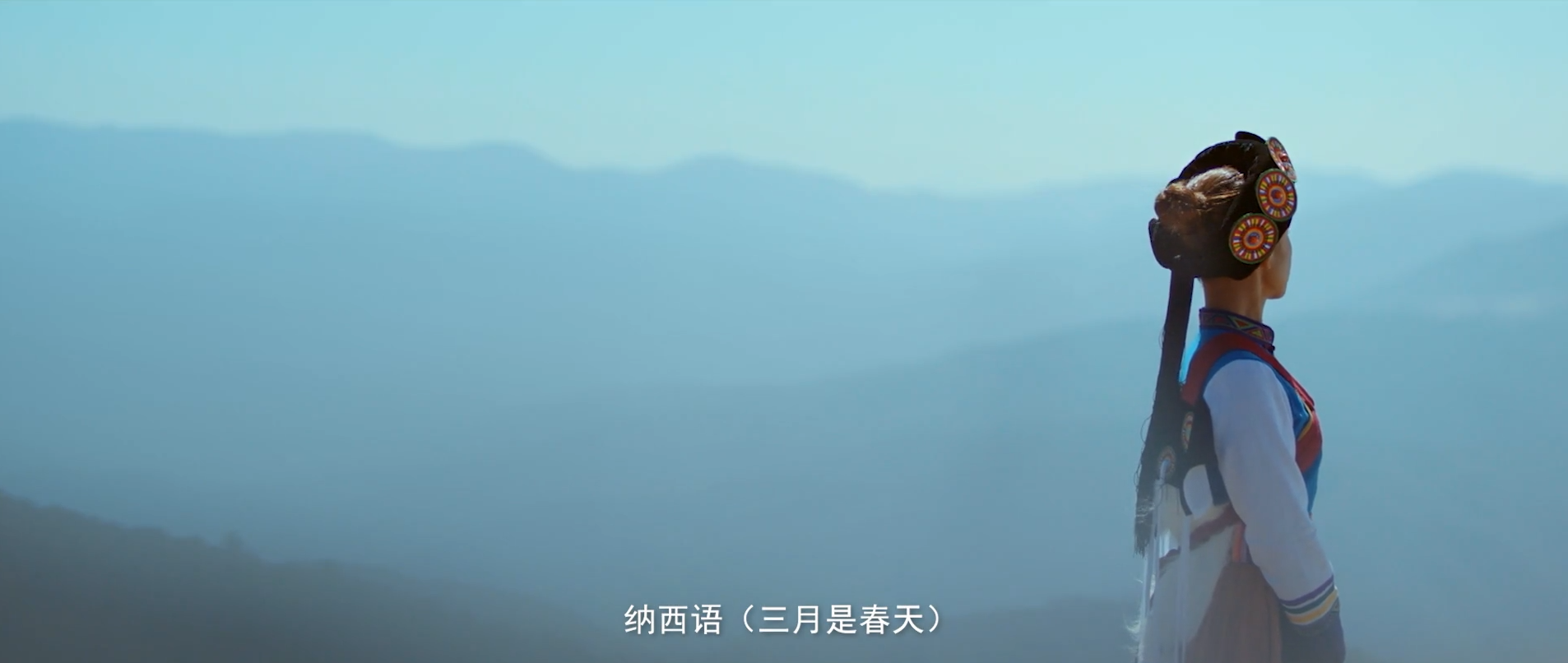

谭雅萌 摄

家长:加强家庭食品安全教育,提高孩子健康素养

作为孩子饮食行为形成第一站的家庭教育,也是培养孩子食品安全意识的关键阶段。

“或许有些朋友会认为受到父母和家人的关心、爱护的孩子,在食品安全问题上似乎并不存在什么危险。但生活中仍然要加倍注意,否则很容易因为疏忽酿成食品安全事故。”食品安全管理师刘彤表示,“家长可以让孩子适当学习一些食品安全知识,提醒孩子在购买食品时要进行选择和鉴别,检查食品是否具有它应有的感官性状,不能食用腐败变质、霉变、生虫、混有异物或者其他感官性状异常的食品,若蛋白质类食品发粘,碳水化合物有发酵的气味或饮料有异常沉淀物等等均不能食用。”

俗话说“病从口入”,但由于许多孩子还缺乏生活经验和食品安全知识,常常成为假冒伪劣食品的受害者。因此,在这一关键时期,要注重给孩子灌输正确的食品安全知识,形成良好的饮食习惯。

对此,家长要树立正确的健康教育观念,学习健康教育的理论知识,提高营养健康素养,为青少年合理搭配饮食,改变吃得多、吃得好、吃得贵就是吃得健康的错误观念,将营养健康知识和食品安全教育融入儿童青少年的日常生活中,培养孩子健康的饮食行为和生活方式。

学校:开设相关课程,培养青少年食品安全意识

“前几天孩子从学校回来时居然提醒我以后买吃的时候一定要看有没有QS的标志,第一次从一个6岁孩子的口中听到QS,挺让我吃惊的。第二天到学校一问老师才知道,幼儿园正在对孩子们进行食品安全的教育,学校的这一举措,让我们对学校教育更加放心了。” 刘彤告诉记者。

食品安全教育是提高食品安全认识、培养健康饮食行为的有效手段。有研究表明,通过学校教育环境实施儿童青少年饮食健康教育后,许多学校学生在食品健康知识、饮食行为态度上都有了较为明显的改善。

此前记者通过搜集资料发现:目前仍然存在的一些学校对健康饮食行为的培养重视不够、玩伴间不健康饮食行为的相互影响以及地边食品摊质量管理缺失等问题,都是影响儿童青少年食品安全的主要因素。

因此,开展食品安全知识进校园活动、开设食品安全课程科普,对增强学生及家长选择食品、辨别食品质量的能力提升有着不可替代的重要作用。此外,相关部门也要加强餐饮安全管理,规范校园餐饮运营,严格配餐安全监督,更好地促进青少年的生长发育。

喜欢零食是孩子的天性,但在享受零食的同时更要注意预防食物中毒,在生活中要讲究个人卫生,养成饭前便后洗手、不暴饮暴食的良好习惯。其次做到“六不吃”,不吃生冷食物、不吃不洁瓜果、不吃腐烂变质食物、不吃未经高温处理的饭菜、不喝生水、不吃零食。再就是要从食品标签上注意识别食品质量,选择安全的食品是把住病从口入的第一关。(记者 谭雅萌)

- 推荐

- 新闻

- 财经

- 法制

- 文旅

- 教育

- 汽车

- 房产

2024年02月28日 15:23

2024年02月28日 13:20

2024年02月28日 11:45

2024年02月28日 11:40

2024年02月28日 11:26